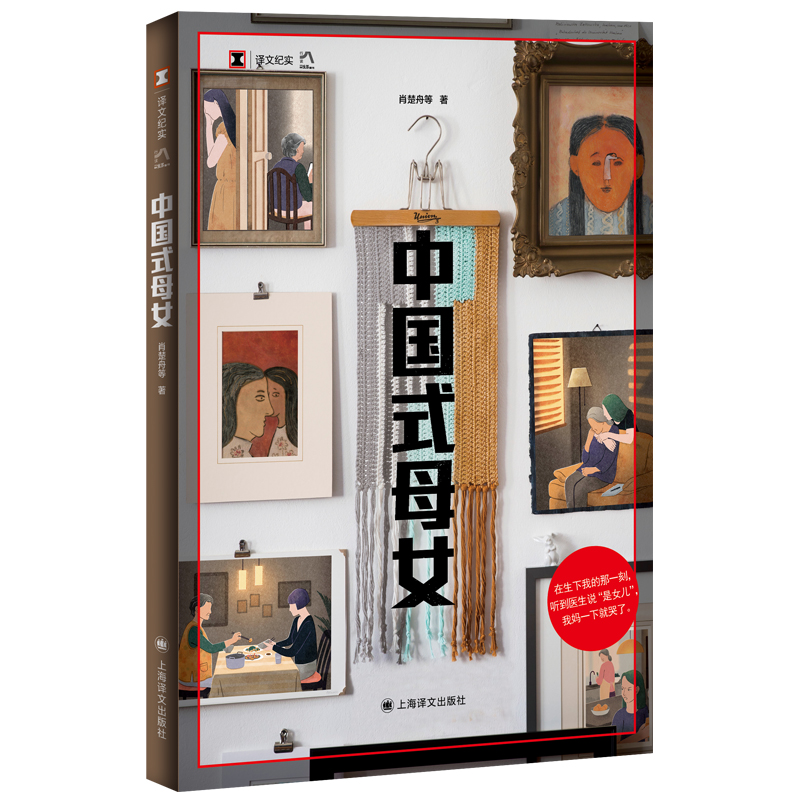

「母のようにはなりたくない」。そう願いながらも、その影響から逃れることはできない——新刊『中国式母女』は、中国社会における母と娘の複雑な関係を真正面から描き出す一冊だ。

本書は『三聯生活週刊』の記者と読者による共同企画で、映画監督、作家、脱口秀(スタンダップコメディ)俳優から一般家庭の母娘まで、多彩な語りを収録している。女性の人生を映す鏡として、従来あまり焦点が当たらなかった母娘関係を掘り下げる点で、国内でも希少な試みとなっている。

見えない衝突の背景

編纂のきっかけは2024年初めの編集会議だった。かつて『三聯生活週刊』副編集長を務めた曾焱氏によれば、同僚との雑談から「母との距離感」の話題に発展したのが出発点だったという。

世代間の社会体験の断絶は大きい。1950年代生まれの母と1970〜80年代生まれの娘との間では、結婚観や仕事観が大きく異なり、葛藤が生まれやすい。だが、60年代生まれの母と90年代生まれの娘の間でも、なお隔たりや摩擦は存在することが浮き彫りになった。

「母性は本能か? 母という役割は社会が押し付けたものなのか? 全力で注がれる愛がなぜ窮屈に感じられるのか?」——こうした問いかけは、単なる私的な悩みにとどまらず、女性の生き方や社会構造そのものに関わる公共的議題だと気づかされた、と曾氏は序文で記している。

「支配する愛」と娘の抵抗

本書には、母の愛を「重圧」として体験したエピソードが数多く収められている。

例えば読者の一人は、夏休みに母と一日中顔を合わせることが苦痛だったと振り返る。朝一番に母の足音や声色からその日の機嫌を推し量り、気配を消して過ごすこともあったという。

アメリカで活躍するコメディアン・梁嬌穎もその一人だ。中国・河南の農村で育ち、母から「黒くて醜い」「役者になっても丑役しかできない」と否定され続けた。だがその痛みを舞台上で笑いに変え、異国で観客の支持を得るまでに成長した。母と完全に和解したわけではないが、「互いを少し理解する段階には至った」と語る。

映画監督の楊荔釗もまた、作品では鋭く母娘関係を描く一方、現実では母の前に立つと防御的になる自分を発見する。母親の存在が家の空気を支配している、と彼女は感じているという。

娘に向かう感情の矛先

取材を通じて浮かび上がるのは、母が抱える不満や鬱積が娘に集中しやすいという現実だ。家族の男性には見せない苛立ちを、娘にだけ吐き出す。これが関係をさらに歪め、娘の側に「母のようにはならない」との決意を強めさせる。

しかしその拒絶も、同時に深い痛みを伴う。「切れない紐が皮膚を擦り続けるようだ」と語る人もいる。母から逃れたい気持ちと、なお癒しを求めてしまう思いは背反しつつ共存する。

新しい母娘像の萌芽

近年、母娘関係をテーマにした映画やバラエティ、SNSでの議論が増えているのも特徴的だ。上海大学の計迎春教授は「これまで男性主導の言説空間では、日常や感情、ケアといった女性の問題が軽視されてきた。しかし高等教育を受ける女性が増え、ようやく母娘関係も可視化されつつある」と指摘する。

実際、本書に寄せられた読者の投稿には「母を美容整形に連れて行った」「閉経を語り合った」といった、従来なら語られなかった体験が並ぶ。母と娘が互いの解放感を分かち合う姿は、従来の「犠牲と奉仕」の物語を超えるものだ。

「見えなかったもの」を照らす試み

『中国式母女』は、決して理想化された母の姿を描くわけではない。そこにあるのは、愛と支配、憧れと拒絶、葛藤と共生が複雑に絡み合う生の記録だ。

「母娘関係の痛みを少しでもほぐすことができれば、その癒しは他のどんな関係にも増して大きい」。編纂に関わった記者・肖楚舟の言葉が象徴するように、本書は「語られざる関係」に光を当て、女性の生き方をめぐる議論をさらに広げていく。

(中国経済新聞)