市井の視点から描く“もう一つの南京大虐殺”

申奥監督による新作映画『南京写真館』が7月25日(金)に全国公開された。主演は劉昊然、王伝君、高葉、王驍ら実力派俳優が名を連ね、物語は1937年の南京大虐殺を背景に、戦火の中に生きた市井の人々の苦難と勇気を描く。

公開からわずか4日で4日連続の興行収入日間1位を獲得し、累計興収はすでに5億元を突破。猫眼や灯塔といったプラットフォームが予測する最終興行収入は、当初の10億元(約207億円)台から一気に30億元(約621.4億円)規模へと跳ね上がり、2025年夏休みシーズンの興行王者の最有力候補となっている。

しかし、同作が注目されているのは、単なる興行成績だけではない。中国最大のレビューサイト豆瓣(Douban)では、初期スコアの8.5からさらに上昇し、現在8.6点を記録。2025年に公開された実写の国産映画の中では最高評価となっており、その社会的・歴史的意義にも多くの称賛が寄せられている。

実在の証言者に基づく物語

本作のモデルとなったのは、南京の「華東写真館」で働いていた写真技師の呉瑾(ご・きん)である。南京陥落後、彼は日本軍将校から命じられ、虐殺の記録写真を現像させられる。彼は命の危険を顧みず、虐殺や強姦、略奪を示す16枚の写真を密かに保管し、戦後の南京軍事裁判で戦犯・谷寿夫の有罪判決を導く重要証拠となった。

この物語はすでに1987年に『屠城血証』(南京・福建映画制片厂共同制作)として映画化されており、『南京写真館』はその精神を現代的な感性と技術で再解釈した作品といえる。

被害者から「証言者」へ──視点の転換

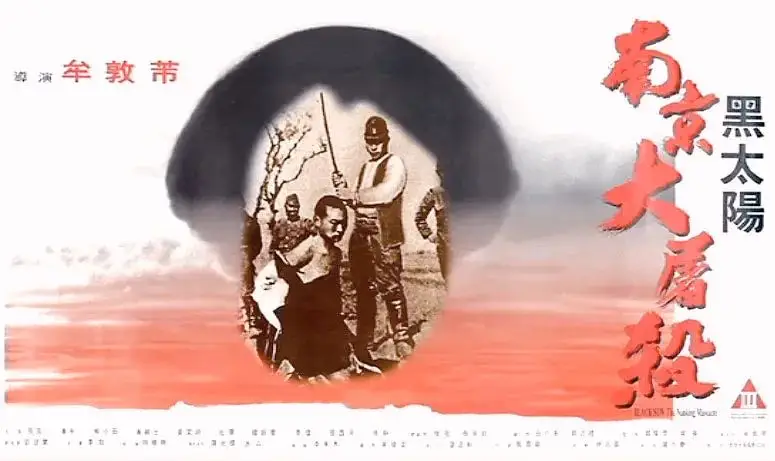

南京大虐殺を題材にした過去の作品には、それぞれに特徴がある。牟敦芾監督の『黒太陽・南京大虐殺』(1995)は綿密な考証と詳細な日本軍描写で知られるが、暴力描写が過激に過ぎるとして批判も受けた。また陸川監督の『南京!南京!』(2009)は、日本兵の内省的な視点から戦争を見つめたが、立場の曖昧さにより国内観客からの反発も招いた。

これに対し『南京写真館』は、市井の中国人たちを主人公に据え、従来の“被害者として描かれる存在”から“歴史の証言者”へと立場を変えている点が大きな特徴だ。

郵便配達人の蘇柳昌(劉昊然)、舞台女優の林毓秀(高葉)、国民政府の警官・宋存義(周游)、そして写真館の店主・金承宗(王驍)ら、年齢も職業も異なる7人が、日本軍の南京占領後、「華東写真館」に偶然集まり、そこを隠れ家として暴力の嵐を生き延びようとする。

彼らは最初こそ凡庸で弱さを抱えた存在として描かれるが、物語が進むにつれて“個”の目覚めが“民”の覚醒へと昇華していく。命を賭けて虐殺の証拠を国外へ持ち出し、正義を未来へと託すその姿は、歴史に翻弄される一般市民が、主体的に抗う姿そのものである。

暴力描写の“節度”と“余白”

『南京写真館』は、南京大虐殺という極めて悲惨なテーマを扱いつつも、表現には一貫した節度を保っている。例えば、遺体が浮かぶ長江の描写は遠景のシルエットとして処理され、赤子を投げ殺す場面も後景に留め、性的暴行の描写も過度な露出や暴力的な接触を排除している。

このような“語らぬことで語る”演出が、観客により深い倫理的衝撃を与え、歴史の悲劇を「消費」することなく、追悼の対象とすることに成功している。

日本軍の「顔」としての伊藤中尉

日本軍の残虐性に対する立場は明快であり、作品は一貫して加害者への同情を排している。しかし同時に、日本軍の人物造形が単なる悪役に留まらないことも注目に値する。特に日本人カメラマン・伊藤秀夫中尉(原島大地)は、作中で“善意”から“狂気”へと劇的に変貌する。彼の変化が、戦争という非人間的状況が人間性をどう歪めていくかを象徴的に表している。

「一枚の写真」が象徴する家国一体

物語終盤、金承宗が照明用の背景幕を用いて、祖国の各地――北平の故宮、天津の劝业场、杭州の柳浪聞鶯、上海の城隍廟、武漢の黄鶴楼、そして万里の長城――の風景を映し出す。この「写真による旅」は、破壊された国土への哀悼と再生への祈りを込めたものであり、映画が提示する「家国一体」の感情を強く印象づける場面だ。

また、林毓秀とその愛人である売国漢奸・王広海(王伝君)との議論も、戦時下の中国人が抱えた無力感と民族的自信の再構築というテーマを鮮明に浮かび上がらせる。王は「中国人は一枚岩ではなく、敗北は必然だ」と語るが、観客は彼の言葉を否定し、登場人物たちの行動を通して“団結”と“信念”が再構築される様を目撃する。

歴史を語ることは、未来を織ること

『南京写真館』は、戦争の悲劇を記録するだけでなく、映像と物語を通じて「語り部」としての市民の役割を再確認させる。その語りは、苦しみを美化するものではなく、民族の精神的連続性を静かに、しかし強く照らし出す。

この映画が多くの中国人観客に「血脈の覚醒」とも言うべき共感をもたらしている背景には、単なる記録を超えた「物語る力」がある。世代を超えて受け継がれる言葉、文化、風景、そして記憶が、スクリーンの向こうから静かに訴えかけてくる。

『南京写真館』は、単なる歴史映画ではない。それは、記憶を語り継ぎ、未来へと引き継ぐ“文化的証言”としての映画である。

(中国経済新聞)