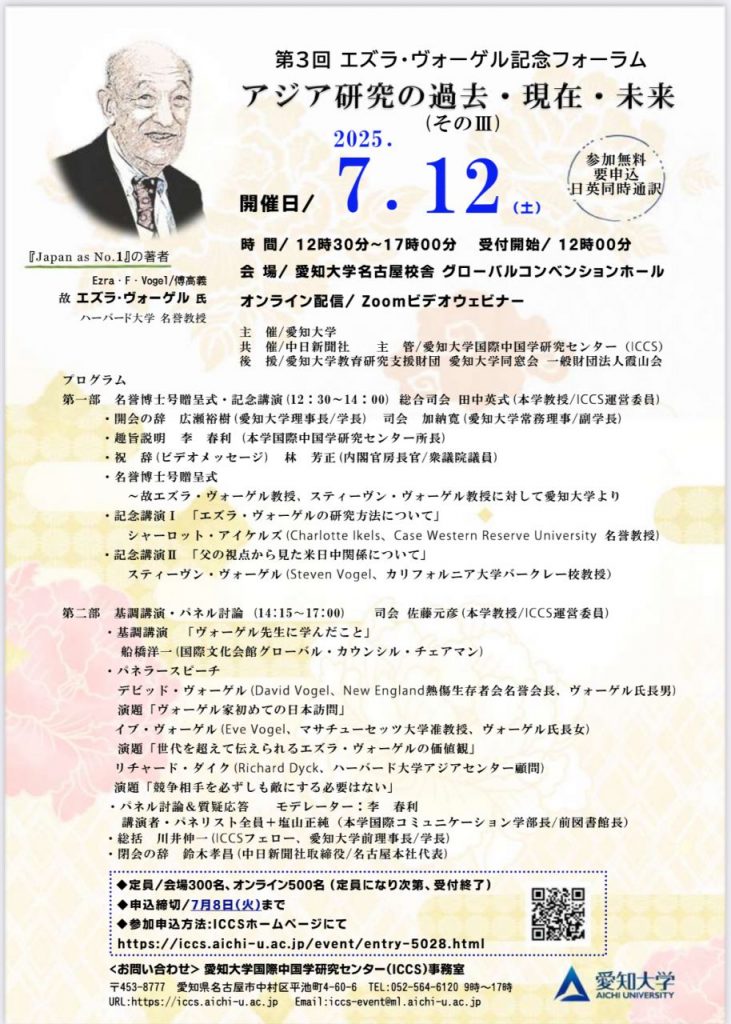

2025年7月12日、愛知大学にて「第3回エズラ・ヴォーゲル記念フォーラム」が開催され、米国を代表する社会学者であり、東アジア研究の第一人者であり、ハーバード大学名誉教授故エズラ・ヴォーゲル(Ezra Vogel)氏、その次男であるカリフォルニア大学バークレー校のスティーヴン・ヴォーゲル(Steven Vogel)教授に、愛知大学名誉博士号が贈呈された。

この記念すべきフォーラムは、愛知大学国際中国学研究センター(ICCS)の主管によるもので、当日午後の第1部では名誉博士号の贈呈式と記念講演が行われた。開会の辞を愛知大学常務理事・副学長加納寛が述べ、趣旨説明はICCS所長の李春利教授が担当。林芳正内閣官房長官からはビデオメッセージで祝辞が寄せられた。

式典では、ヴォーゲル氏のご夫人であるシャーロット・アイケルズ氏(Charlotte Ikels、Case Western Reserve University 名誉教授)による講演「エズラ・ヴォーゲルの研究方法について」と、スティーヴン・ヴォーゲル教授による「父の視点から見た米日中関係について」が行われ、ヴォーゲル氏の学問的功績と研究の視座について多角的に語られた。

シャーロット・アイケルズ氏(Charlotte Ikels) Case Western Reserve University 名誉教授

第2部では、国際文化会館グローバル・カウンシル・チェアマンの船橋洋一氏が「ヴォーゲル先生に学んだこと」と題して基調講演を行い、続いてご家族や研究関係者によるパネラースピーチが行われた。

長男デビッド・ヴォーゲル氏(David Vogel、New England熱傷生存者会名誉会長)は「ヴォーゲル家初めての日本訪問」と題し、幼少期に日本で暮らした記憶を回想。長女イブ・ヴォーゲル氏(Eve Vogel、マサチューセッツ大学准教授)は「世代を超えて伝えられるエズラ・ヴォーゲルの価値観」について語った。さらに、ヴォーゲル氏の指導下で最初の博士号を取得したリチャード・ダイク氏(Richard Dyck、ハーバード大学アジアセンター顧問)は「競争相手を必ずしも敵にする必要はない」と題し、ヴォーゲル氏の思考法を語った。

パネル討論では、登壇者に加え、塩山正純国際コミュニケーション学部長も加わり、ヴォーゲル氏の研究テーマ、東アジアの地域理解、そして人物としての魅力について深い議論が交わされた。総括は前学長の川井伸一氏が行い、フォーラムを締めくくった。

今回のフォーラムには、ヴォーゲル氏の家族7人(夫人、長男夫婦、次男、長女、孫2名)がアメリカから来日し、初めてご一家そろって日本を訪問した。家族の証言を通じて、学者としてだけではなく、一人の父・夫・祖父としてのヴォーゲル氏の姿が立体的に浮かび上がった。

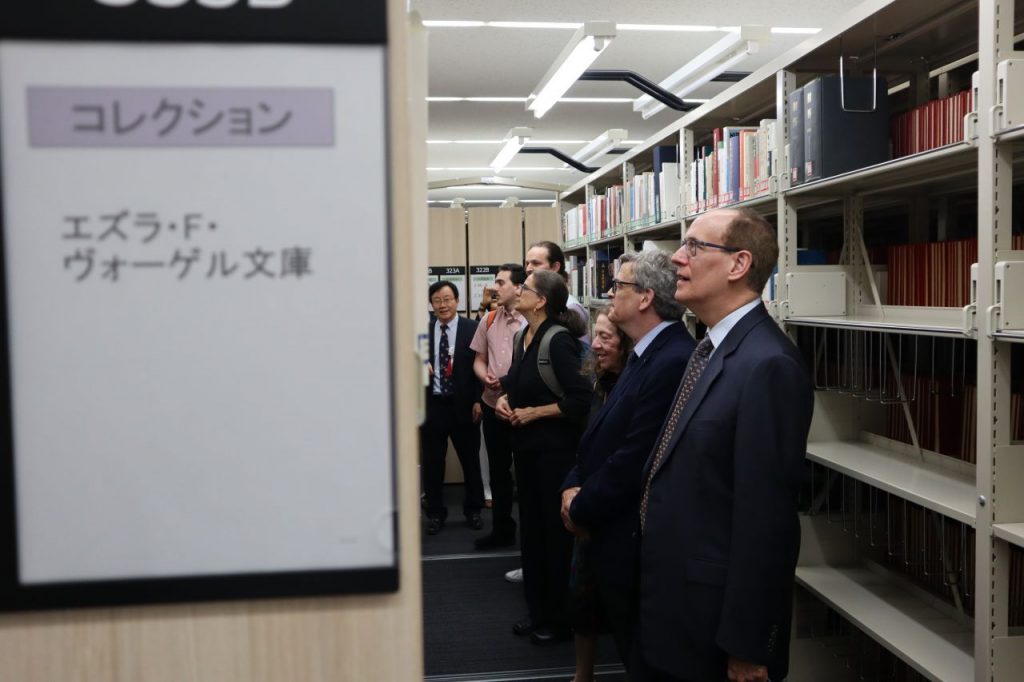

また、フォーラムに先立ち、愛知大学図書館では「エズラ・F・ヴォーゲル文庫」特別展も実施。ヴォーゲル氏が生前に使用していた書籍約3500冊が、米国の自宅書斎と同じ順番に並べられ、訪れた関係者や家族に深い感動を与えた。

これらの蔵書は、ハーバード大学上級研究員(フェロー)として滞在していた李春利教授と ヴォーゲル家との研究交流を背景に、 ヴォーゲル夫人のシャーロット氏が日本へ願いを込めて愛知大学へ寄贈したもの。3500冊におよぶ蔵書は現在、愛知大学図書館に所蔵されており、他大学の研究者にも広く利用できるよう整備されている。

エズラ・ヴォーゲル氏の研究と人間性に触れるこのフォーラムは、日米中の相互理解と東アジア研究の継承に向けた重要な節目となった。

愛知大学は今後も、エズラ・ヴォーゲル氏による東アジア地域研究の成果とその意義をあらためて検証し、そこから現代における東アジア地域研究の課題を明らかにするとともに、その研究成果を国内外に広く発信していく方針である。

エズラ・ヴォーゲル氏愛知大学講演ビデオ(ショート版)

https://101.gigafile.nu/0720-i45d2e46237face2d5aaa6dd9fe195f5a

(中国経済新聞)